耳鼻科

耳鼻科 聴覚の要:蝸牛の役割

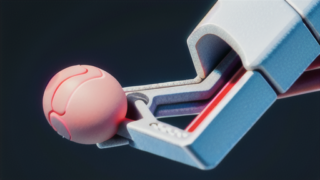

私たちの耳の奥には、音の世界への入り口である鼓膜が存在します。鼓膜のさらに奥、まるで秘密の部屋のように隠されているのが内耳と呼ばれる場所で、その中に蝸牛は静かに佇んでいます。その名の通り、小さなカタツムリのような形をした蝸牛は、聴覚にとって非常に重要な役割を担っています。

蝸牛は、ただ小さな空間を満たしているだけではありません。その内部はリンパ液と呼ばれる液体で満たされており、音の振動が伝わると、まるでさざ波のように、リンパ液が優しく揺れ動きます。このリンパ液の動きが、蝸牛の内部にぎっしりと並んだ有毛細胞を刺激します。

有毛細胞は、その名の通り、表面に非常に繊細な毛のような構造を持っています。リンパ液の動きによってこの毛が揺れると、音の振動は電気信号に変換されます。まるで、風のささやきを言葉に変換する通訳者の役割を、有毛細胞は担っているのです。

こうして蝸牛の中で生まれた電気信号は、聴神経を通じて脳へと届けられます。脳は、届けられた信号を瞬時に分析し、私たちはそのおかげで、鳥のさえずりや、風の音、そして何よりも大切な家族の声を聞き取ることができるのです。