薬

薬 血糖値を下げるホルモン、インスリン

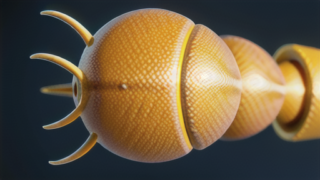

- インスリンの役割食事をすると、体内に取り込まれた食べ物が分解され、エネルギー源となるブドウ糖が血液中に放出されます。この時、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が上昇します。インスリンは、この血糖値の上昇を抑え、体内のエネルギーバランスを整えるために重要な役割を担うホルモンです。インスリンは、お腹の奥にある膵臓という臓器の中の、ランゲルハンス島という部分にあるβ細胞で作られます。そして、血液中に放出されたインスリンは、血液の流れに乗って全身を巡ります。細胞の表面には、インスリンと結びつくことのできるレセプターと呼ばれる鍵穴のようなものがあります。インスリンがこのレセプターに結びつくことで、細胞内にブドウ糖を取り込むための扉が開きます。筋肉細胞では、取り込まれたブドウ糖は主に運動のためのエネルギー源として利用されます。また、一部はグリコーゲンという形で蓄えられ、必要な時に再びブドウ糖に分解されてエネルギー源となります。肝臓でも同様に、ブドウ糖はグリコーゲンとして蓄えられます。脂肪細胞では、取り込まれたブドウ糖は中性脂肪に変換され、エネルギーの貯蔵庫としての役割を担います。このように、インスリンは血液中のブドウ糖を細胞内に取り込むことで、血糖値を適切な範囲に保つために重要な役割を担っているのです。もし、インスリンの分泌量が不足したり、インスリンが正常に働かなくなったりすると、血液中のブドウ糖が細胞内に取り込まれずに血糖値が上昇し、糖尿病などの病気を引き起こす原因となります。