脳・神経

脳・神経 知っていますか?「ワゴる」現象

病院で働く医療従事者たちの間では、時折「ワゴる」という言葉が飛び交うのを耳にすることがあるかもしれません。これは決して物をワゴンに乗せるといった意味ではなく、「迷走神経反射」を意味する医療用語です。英語では“vagovagal reflex”もしくは“vagal reflex”と表記し、そこから短縮されて「ワゴる」という言葉が生まれました。

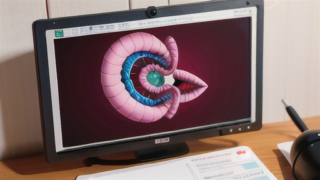

では、そもそも迷走神経とは一体どのような神経なのでしょうか。迷走神経は、脳から腹部まで続く、体の中で最も長い神経の一つです。その影響範囲は非常に広範囲に渡り、心臓や肺、消化器官など、生きていく上で欠かせない多くの臓器の働きを調節しています。

この迷走神経が、何らかの刺激を受けることで様々な反応を引き起こします。これが迷走神経反射と呼ばれるものです。例えば、急激な起立や排便時のいきみ、強い痛みや精神的なストレスなどが刺激となり、脈が遅くなったり、血圧が低下したり、場合によっては失神してしまうこともあります。

医療現場では、患者さんの容態が急変した際に、「ワゴってる?」といった言葉が使われることがあります。これは、迷走神経反射の可能性を考慮し、患者さんの状態を素早く把握しようとする医療従事者たちの姿を表しています。