皮膚科

皮膚科 ハンセン病:正しく理解するその実態

- ハンセン病とはハンセン病は、らい菌という細菌が体に侵入することによって発症する、慢性の経過をたどる感染症です。古くから「らい」という名で知られ、恐れられてきた病気ですが、現代医学においては適切な治療を行うことで完全に治癒する病気となっています。

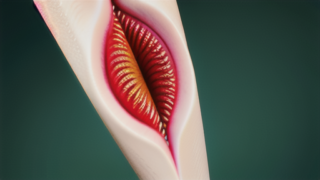

らい菌は、主に皮膚や手足の末梢神経に感染し、その部分に様々な症状を引き起こします。皮膚では、赤褐色の斑点ができたり、しこりができたりすることがあります。これらの斑点は、知覚が鈍くなったり、全く感じなくなったりすることがあります。また、末梢神経が侵されると、手足の感覚が鈍くなる、力が入らなくなるといった症状が現れます。さらに、病状が進行すると、顔面の変形や視力障害、手指の変形などの重い後遺症が残ってしまうこともあります。

ハンセン病は、感染した人から咳やくしゃみなどによって飛散するらい菌を、長期間にわたって大量に吸い込むことで感染すると考えられています。しかし、らい菌は感染力が弱いため、感染者と接触したとしても、すぐに発症するわけではありません。また、現在では効果の高い治療薬が開発されており、早期に発見し適切な治療を行えば、後遺症が残ることもほとんどありません。

ハンセン病は、決して過去の病気ではありません。正しい知識を持ち、偏見や差別をなくしていくことが大切です。