歯科・口腔

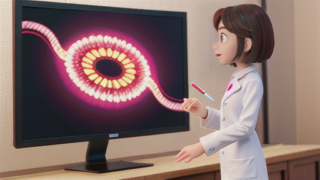

歯科・口腔 顔の側面に位置する最大の唾液腺:耳下腺

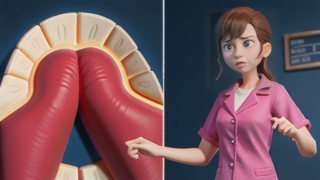

- 耳下腺の位置と形状顔の両側、耳の下あたりに位置する耳下腺は、唾液を作り出す器官である唾液腺の中でも最も大きいものです。その名の通り、耳の下方に位置しており、より詳しく見ると、顎の後ろから耳の前方にかけて広がっています。形はちょうど三角形に似ており、普段は皮膚の下に隠れています。耳下腺は、ちょうど耳たぶの下から顎の角にかけて、幅広く位置しています。そして、その前端は咬筋という、ものを噛むときに使う筋肉の上にまで達しています。耳下腺は、このように顔の側面に位置し、唾液を分泌する重要な役割を担っています。