食生活

食生活 食物繊維の主役!セルロースとは?

植物は、動物のように骨格を持ちません。では、どのようにしてその体を支え、風雨に耐えているのでしょうか?その答えは、「細胞壁」と、それを構成する「セルロース」にあります。セルロースは、地球上で最も多く存在する有機化合物の一つであり、植物の細胞一つ一つを包む細胞壁という構造の主成分です。私たちが普段目にする木々や草花、野菜や果物に至るまで、あらゆる植物の形を維持する上で、セルロースは欠かせない役割を担っています。

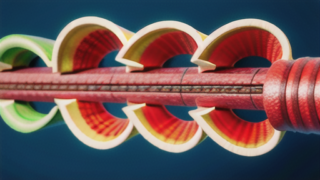

顕微鏡で細胞壁を観察すると、まるで糸のように細長いセルロースの繊維が、網目状にぎっしりと絡み合っている様子が見て取れます。この緻密な構造こそが、植物に強度と柔軟性を与え、大きく成長したり、強い風にも耐えたりすることを可能にしています。例えるならば、セルロースは鉄筋コンクリートの鉄筋のようなものであり、植物の体をしっかりと支える骨組みの役割を果たしていると言えるでしょう。