その他

その他 体の代謝を支える甲状腺

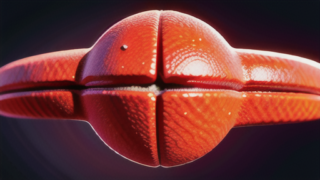

首の前側、ちょうど喉仏の下あたりに、蝶々が羽を広げたような形をした小さな器官があります。これが甲状腺です。蝶々の羽に例えられる左右対称の部分は、それぞれ右葉と左葉と呼ばれています。

甲状腺の大きさは個人差があり、一概には言えませんが、健康な成人であれば、縦と横が4~5cmほどです。これはちょうど親指と人差し指で丸を作ったくらいの大きさです。重さは15~20gほどしかありません。

甲状腺は一見小さく目立たない器官ですが、体内の代謝を調整するという重要な役割を担っています。代謝とは、体内に取り入れた栄養素をエネルギーに変えたり、不要なものを排出したりといった、生命活動の根幹となる活動のことです。甲状腺は、この代謝活動をスムーズに行うために必要なホルモンを分泌しています。そのため、甲状腺に異常が生じると、体重や体温調節、脈拍、消化機能など、体の様々な機能に影響が出てしまうことがあります。