消化器

消化器 盲腸(虫垂炎)とは?

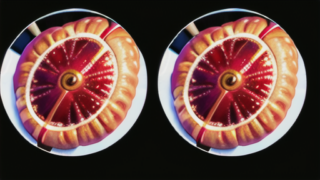

- 虫垂炎とは虫垂炎は、盲腸の先端にある細い管状の器官である虫垂に炎症が起こる病気です。一般的に「盲腸」と呼ばれることも多いですが、これは正確ではありません。盲腸は大腸の一部であり、虫垂は盲腸から突き出た器官です。虫垂の役割は完全には解明されていませんが、腸内細菌のバランスを調整したり、免疫機能に関与していると考えられています。 虫垂炎は、虫垂の入り口が便や異物によって塞がってしまうことで、細菌が増殖し、炎症を引き起こすと考えられています。主な症状としては、初期にはみぞおちのあたりに鈍い痛みを感じることがあります。その後、痛みが右下腹部に移り、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。発熱することもあります。 虫垂炎は放置すると虫垂が破裂し、腹膜炎を引き起こす可能性があります。腹膜炎は命に関わる危険な状態であるため、早期に診断し、治療することが重要です。虫垂炎の治療法は、抗生物質による薬物療法と、手術による虫垂の切除の二つがあります。