血液

血液 免疫の主役:顆粒球の種類と役割

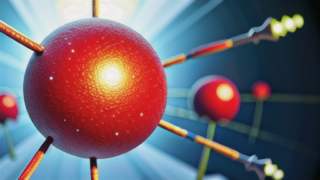

私たちの体は、まるで外敵の侵入を防ぐ城塞のように、様々な防御機構を備えています。細菌やウイルスといった病原体は、常に私たちの体への侵入を試みており、健康を脅かす存在です。この目に見えない敵から身を守るため、体内では様々な種類の細胞が活躍しています。その中でも、血液中に存在する白血球は、体内に侵入した細菌やウイルスなどの病原体と戦う、いわば「兵士」のような役割を担っています。

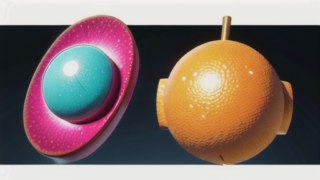

白血球にはいくつかの種類がありますが、その中でも「顆粒球」は、細胞内に小さな顆粒と呼ばれる袋状の構造を多数持ち、その中に様々な物質を蓄えているという特徴があります。顆粒球は、体内を常に巡回し、パトロールを行いながら、病原体や異物が侵入してくると、すかさず現場に駆けつけます。そして、顆粒の中に蓄えられた殺菌作用のある物質を放出し、病原体や異物を攻撃します。この殺菌物質は、例えるならば、敵を倒すための武器のようなものです。さらに顆粒球は、炎症反応を引き起こす物質も放出します。炎症反応は、傷ついた組織を修復するために必要なプロセスであり、他の免疫細胞を呼び寄せる役割も担っています。このように、顆粒球は、免疫システムの最前線で活躍する重要な役割を担っています。