検査

検査 PCR検査:ウイルスの検出

近年、ニュースや新聞などで「PCR検査」という言葉を耳にする機会が増えましたね。では、PCR検査とは一体どのような検査なのでしょうか?

PCR検査とは、「ポリメラーゼ連鎖反応」の略称で、特定のウイルスや細菌の遺伝物質を人工的に増幅させて、その有無を調べる検査方法です。

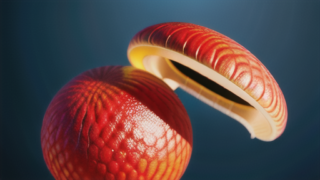

私たちの体の中には、細胞の中に遺伝情報をつかさどるDNAが存在しています。ウイルスも同様に、遺伝情報を持つDNAやRNAを持っています。PCR検査では、このウイルス特有のDNAやRNAを検出することで、感染の有無を判断します。

検査では、まず、鼻の奥や喉の粘膜を綿棒でこすり、検体を採取します。この検体には、もし感染していれば、ごくわずかな量のウイルスが含まれています。PCR検査では、このわずかな量のウイルス遺伝子を、試験管の中で増幅させることで、検出を容易にします。

PCR検査は、従来の検査方法と比べて、感度が高く、微量のウイルスでも検出することができるという特徴があります。そのため、感染初期の段階でもウイルスの有無を調べることができ、早期発見・早期治療に繋がると期待されています。