その他

その他 染色体異常:数の異常と構造の異常

私たちの体は、ごく小さな単位である細胞が集まってできています。細胞の一つ一つには核と呼ばれるさらに小さな構造があり、この核の中に、私たちの姿形や性質などに関する情報である遺伝情報が大切に保管されています。この遺伝情報を担っている物質がDNAです。

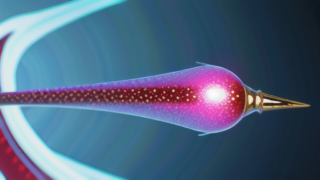

DNAは、デオキシリボ核酸と呼ばれる非常に長い糸状の物質で、もし伸ばすと全長2メートルにもなります。そのままではとても小さな核の中に収まりきらないため、普段は糸巻きのようにタンパク質に巻き付いたり折り畳まれたりしてコンパクトに収納されています。そして、細胞が分裂する時には、DNAはさらにギュッと凝縮されて棒状の姿に変身します。これが染色体です。

染色体は、遺伝情報を次の世代の細胞に正確に伝えるために非常に重要な役割を担っています。染色体を作るタンパク質は、DNAを保護したり、遺伝情報の読み出しを調節したりするなど、様々な働きをしています。染色体の数や形は生物の種類によって異なっており、私たち人間の場合には、1つの細胞の中に46本の染色体を持っています。