血液

血液 血液の隠れた主役:血漿の役割

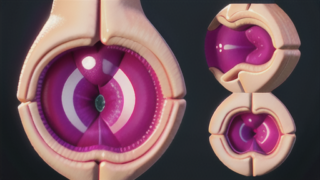

私たちの体の中に流れる血液は、大きく分けて二つの要素で成り立っています。一つは赤血球、白血球、血小板といった細胞成分で、もう一つはこれらの細胞を包み込む液体成分である血漿です。血液全体のおよそ6割がこの血漿で、残りの4割が細胞成分に当たります。

血液を採取し、試験管に入れて高速で回転させると、成分の違いによって重いものから順に沈殿していきます。一番下に沈むのは赤血球、その上に血小板と白血球を含む薄い層ができ、そして一番上に透明な淡黄色の液体部分が現れます。これが血漿です。

一見すると、ただの水のように見える血漿ですが、実際には生命維持に不可欠な様々な成分が含まれています。栄養素やホルモン、電解質などを体全体に運搬する役割を担っている他、老廃物や二酸化炭素を運び出す役割も担っています。さらに、免疫機能や血液凝固などにも関与しており、私たちの体が正常に機能する上で欠かせない存在と言えるでしょう。